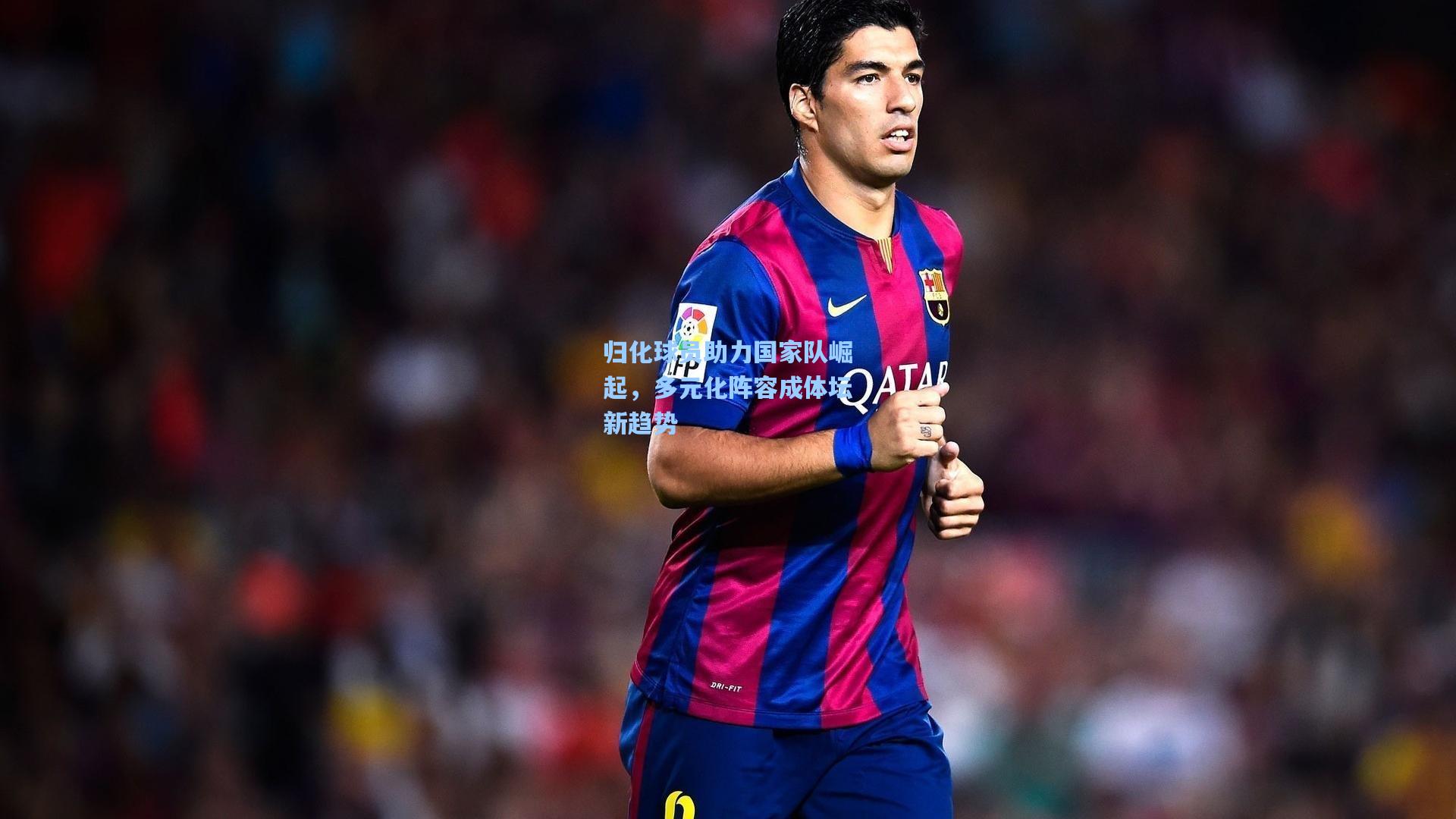

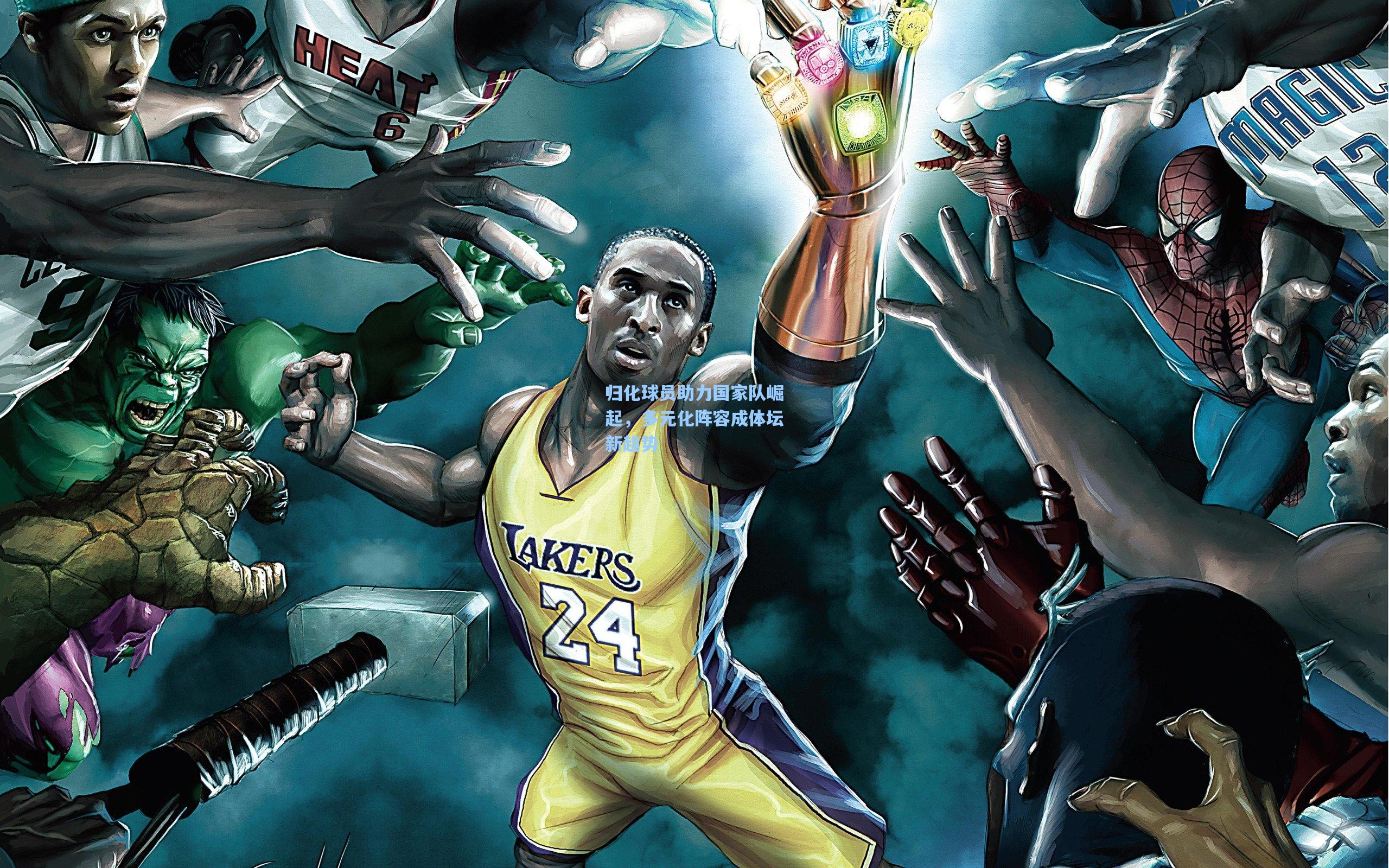

近年来,国际体坛掀起了一股“归化潮”,越来越多的国家通过引入归化球员来提升本国体育竞技水平,无论是足球、篮球还是其他运动项目,归化球员的加入不仅丰富了球队的战术选择,也为本土球员带来了新的竞争动力,这一现象引发了广泛讨论:归化球员究竟是短期提升成绩的捷径,还是推动体育长期发展的催化剂?

归化球员的全球趋势

归化球员并非新鲜事物,但在过去十年中,其数量和影响力显著增加,以足球为例,欧洲、亚洲和美洲的许多国家队都积极引入拥有双重国籍或符合国际足联(FIFA)归化条件的球员,卡塔尔在2019年亚洲杯夺冠的阵容中就有多名归化球员;菲律宾男篮近年来也依靠归化球员在亚洲赛场崭露头角。

在篮球领域,国际篮联(FIBA)允许每支国家队注册一名归化球员,这使得许多国家能够补充关键位置的短板,中国男篮也曾考虑引入归化球员以增强竞争力,这一话题在国内引发热议。

归化球员的利与弊

归化球员的加入无疑能迅速提升球队实力,以日本足球为例,近年来他们通过归化巴西裔球员,如三都主和拉莫斯,显著提高了进攻端的威胁,这些球员不仅带来了先进的技术理念,还帮助本土球员成长,形成良性竞争。

归化球员也面临争议,批评者认为,过度依赖归化球员可能挤压本土球员的发展空间,甚至削弱国家队的文化认同感,某些中东国家因大量归化外籍运动员而被质疑“缺乏足球根基”,归化球员的忠诚度也常被讨论——他们是否真正认同所代表的国家?

中国体育的归化尝试

中国在归化球员方面也进行了探索,足球领域,艾克森、李可等球员的加入曾让球迷对国足的世界杯前景充满期待,尽管效果尚未完全显现,但归化政策确实为国足注入了新的活力。

篮球方面,随着国际竞争日益激烈,中国男篮是否引入归化球员成为焦点,支持者认为,一名高水平归化球员可以弥补后卫或锋线的短板;反对者则担忧这会阻碍本土青训体系的完善。

未来展望:平衡与融合

归化球员的争议短期内难以平息,但不可否认的是,全球化背景下,体育人才的流动已成为常态,关键在于如何平衡短期成绩与长期发展——归化球员不应成为“速效药”,而应与青训体系结合,形成可持续的竞技生态。

对于中国体育而言,归化球员或许是一条可选之路,但更重要的是夯实基础,培养更多本土人才,只有在技术与文化层面实现真正融合,归化球员才能发挥最大价值,助力国家队在国际舞台走得更远。

随着体育产业的不断发展,归化球员现象将继续演化,无论支持与否,这一趋势已深刻改变了现代体育的竞争格局,而如何应对这一变化,将是各国体育管理者面临的重要课题。